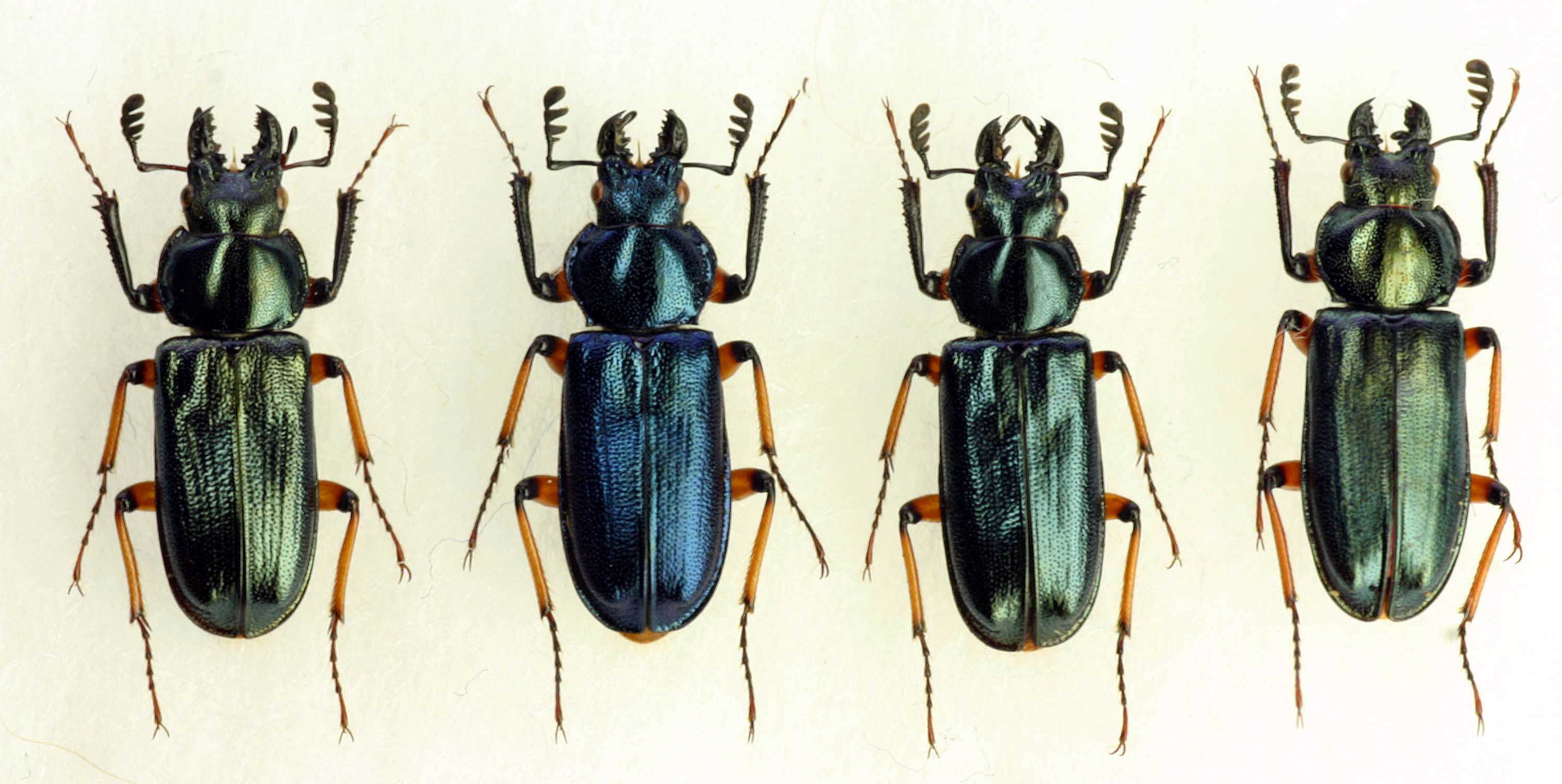

日本のルリクワガタ属は、4種(8亜種)に分類されている。

ルリクワガタ コルリクワガタ ホソツヤルリクワガタ ニセコルリクワガタ

(上段:♂、下段:♀)

| 種 | 亜種 | 学名 | 分布 |

| ルリクワガタ | 原名亜種 | Platycerus delicatulus delicatulus Lewis | 本州・四国・ 九州(除:ウンゼンルリ生息地) |

| ウンゼンルリクワガタ | Platycerus delicatulus unzendakensis Fujita et Ichikawa | 九州(雲仙岳、多良岳) |

|

| コルリクワガタ | 原名亜種 | Platycerus acuticollis acuticollis Kurosawa | 長野・群馬北部~東北 |

| トウカイコルリクワガタ | Platycerus acuticollis takakuwai Fujita | 群馬(南部)・長野・埼玉・ 東京・山梨・神奈川・静岡 |

|

| キンキコルリクワガタ | Platycerus acuticollis akitai Fujita | 愛知・岐阜・富山~山口 |

|

| ミナミコルリクワガタ | Platycerus acuticollis namedai Fujita | 四国、北部九州 |

|

| ホソツヤルリクワガタ | - | Platycerus kawadai Fujita et Ichikawa | 栃木・群馬・長野・埼玉・東京・ 山梨・神奈川・静岡 |

| ニセコルリクワガタ | - | Platycerus sugitai Okuda et Fujita | 紀伊半島・四国・九州 |

1.ルリクワガタ

学名:Platycerus delicatulus

分布:本州、四国、九州

体長:♂:9~15mm

♀:8~13mm

亜種:

①原名亜種 Platycerus delicatulus delicatulus Lewis

②ウンゼンルリクワガタ Platycerus delicatulus unzendakensis Fujita et Ichikawa

ルリクワガタ(原名亜種)

ウンゼンルリクワガタ

1883年にG.Lewis氏が、熊本県大矢山、奈良県大台ケ原、長野県木曽御岳、栃木県日光中禅寺湖で採集した25♂+20♀を元に記載。

当時は、ルリクワガタの生態(産卵マーク、発生時期、他)についてほとんど知られていなかったはずで、そのような中これだけの個体を採集していたことは驚愕である。

86年後の1969年、黒沢氏らが、大英博物館に保管されているこれらの標本を検し、ルリクワガタだけでなく、別のルリクワガタの仲間も含まれていることを発見、コルリクワガタの記載に至る。

そして1982年、藤田氏と市川氏が、長崎県雲仙岳で産するルリクワガタに他の産地には見られない特徴があることを確認し、新亜種ウンゼンルリクワガタを記載した。

ルリクワガタは青森県から宮崎県・鹿児島県まで分布しているが、この雲仙岳と長崎・佐賀県境の多良岳で産する個体のみがウンゼンルリクワガタとされている。

1.1形態

国産ルリクワガタ属で最も大型になり、♂の大顎は大きく長い。

ルリ♂ コルリ♂

また、前胸後部の突起がないのが特徴である。

ルリ♂ コルリ♂

1.2 分布

国産ルリクワガタ属の中では最も棲息範囲が広く、北は青森県下北半島、南は宮崎県南部~鹿児島県北部まで記録がある。

北海道南部で産卵マークを確認したとの情報もあるが、まだ公式には確認されていない。

棲息標高は、ブナ帯と密接な関係があり、関東近郊では標高1000m弱以上が基本となる。

ただし、日本海側や東北地方では標高500m以下でも棲息している地域がある。

1.3 生態

5月~7月、コルリクワガタより少し遅れて発生すると言われている。

一部地域のコルリクワガタのように、ブナ、ミズナラ、トネリコ等の新芽に集中して集まることはない。

まだまだ、生態に謎は多い。

産卵には、太い立ち枯れ、太い倒木を好み、ルリクワガタ属特有の産卵マーク(・)を樹木の繊維方向に沿って刻む。

産卵・孵化後、亜終令または終令幼虫でその冬を越し、産卵の翌年か翌々年の晩夏~初秋に蛹化、10日~2週間程度で羽化に至り、そのまま蛹室で冬を越し、翌年の春に発生するのが、一般的なライフサイクルと思われる。

2.コルリクワガタ

学名:Platycerus acuticollis

分布:本州、四国、九州

亜種:

①原名亜種 Platycerus acuticollis acuticollis Kurosawa

基産地:群馬県法師温泉

②トウカイコルリクワガタ Platycerus acuticollis takakuwai Fujita

基産地:静岡県天城山万二郎岳

③キンキコルリクワガタ Platycerus acuticollis akitai Fujita

基産地:三重県父ヶ岳

③ミナミコルリクワガタ Platycerus acuticollis namedai Fujita

基産地:徳島県土須峠

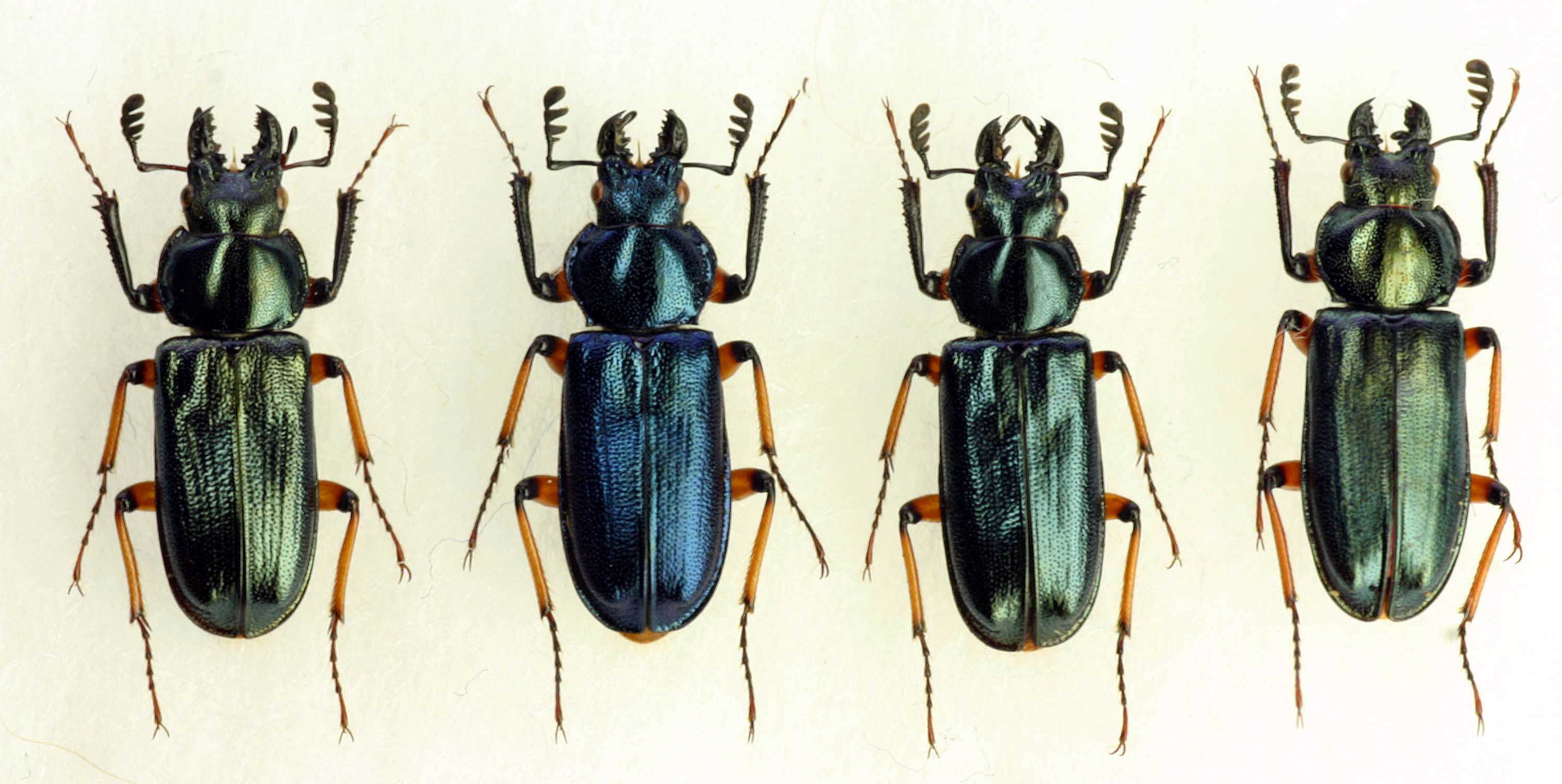

左から、コルリクワガタ(原名亜種)、トウカイコルリクワガタ、キンキコルリクワガタ、ミナミコルリクワガタ

上段:♂、下段:♀

前述のように1883年にLewis氏がルリクワガタ(Platycerus delicatulus)を記載した後、86年間、ルリクワガタ属は1種とされていたが、1969年、黒沢氏が実はもう1種類存在することを発見し、群馬県法師温泉を基産地として新たにコルリクワガタ(Platycerus acuticollis)が記載された。

その後、1987年に藤田氏らが日本各地の多数のコルリクワガタ標本を検して、亜種としてトウカイコルリクワガタ(Platycerus acuticollis takakuwai)、キンキコルリクワガタ(Platycerus acuticollis akitai )、ミナミコルリクワガタ(Platycerus acuticollis namedai)を記載、現在に至っている。

恐らく日本に生息するクワガタムシの中で最も地域変異がある。

2.1 形態

コルリクワガタの大きな特徴に前胸の形状が挙げらる。

前胸背板後角にルリクワガタにはない突起がある。

コルリクワガタの亜種の比較においても、前胸の張り出し具合は異なる傾向があり、原名→トウカイ→キンキ→ミナミの順に張り出しは弱くなって、張り出しピークは後にずれる傾向がある。

左から、原名コルリ、トウカイコルリ、キンキコルリ、ミナミコルリ♂

上翅には細かい点刻があり、細かい横皺に覆われている。また、縦条はルリクワガタより不鮮明となる。

2.2 分布

本州、四国、九州に分布しているが、東北地方では、その北限は山形・秋田県境~宮城・岩手県境付近に留まり、また九州でも福岡県と大分県のみで棲息が確認されている。

関東周辺では「ブナ帯」に普通に分布しているように感じるが、東北北部や四国・九州の生息地は局所的なようである。

21世紀になって、ルリクワガタ属としては本土以外での初記録となる島根県・隠岐島での採集記録が発表されている。

この地図は、「白地図MapMap」で作成した地図画像を編集したものです。

この地図は、「白地図MapMap」で作成した地図画像を編集したものです。

2.3 生態

4月~6月に発生。

豪雪地帯では雪解けと共に一斉に発生し、ブナ、ミズナラ、トネリコ等の新芽に集まり、「新芽採集」を容易にしている。

一方で雪が少ない地方では、新芽での観察は難しい。

ルリクワガタとは異なり、地面に埋没した湿った材に好んで産卵する。

産卵は、普通、地面に接した部分に行われ、産卵マーク(・)はルリクワガタに比べて一回り小さい場合が多い。

産卵材の太さは、関東周辺では、直径2~3cmの細材から腕位の太さの材、そして数十cmあるような太材まであり、「朽ち方」に嗜好性があるように感じる。

朽ち方としては、フカフカ材はあまり好まれず、十分に朽ちてはいるが、しっかりと堅さが残っているような材が好まれるようである。

西日本~四国~九州のコルリクワガタは、より細材を好むらしい。

高湿度の斜面の埋没材が好まれる場合が多い。

ライフサイクルはルリクワガタと同様と思われる。

なお、周辺の新芽が完全に開ききった6月頃、落ち枝を静かに裏返すと、コルリクワガタが付いていることがある。

3.ホソツヤルリクワガタ

学名:Platycerus kawadai Fujita et Ichikawa

分布:栃木、群馬、埼玉、長野、東京、山梨、神奈川、静岡

体長:♂:9~13mm

♀:8~12mm

ホソツヤルリクワガタの色のバラエティ

藤田氏らが山梨県大菩薩産のコルリクワガタの中に、光沢の異なる個体が混ざっていることに気付き、 1982年に新種ホソツヤルリクワガタとして記載。

基産地は、山梨県大菩薩。

3.1 形態

その名の通り、♂も♀も、スマートな体形で上翅の艶が強い。

♂はルリクワガタに比べて青味の強い個体が多いが、一部地域では黄色味の強い個体が高確率で混ざり、「キンイロホソツヤ」と呼ばれて珍重されている。

♀は青緑~緑~茶褐色に変化する。

コルリクワガタほどではないが、♂も♀も産地による色彩の傾向がある。

♂の大顎は、短いだけでなく、基部外側が大きく切れ込んでおり、ルリクワガタと大きく異なっている。

ルリクワガタ ホソツヤルリクワガタ

♀の脚は、コルリクワガタ♀のように黄褐色で、腹も安定して赤色となる。

ホソツヤルリクワガタが生息している関東周辺のルリクワガタの♀の場合、脚は黄褐色気味の個体も混ざるが、腹部の赤い個体は稀であり、ルリクワガタ♀との簡単な見分け法になっている。

ルリクワガタ ホソツヤルリクワガタ

3.2 分布

関東周辺のやや高標高の場所にやや局所的に分布している。

近年、新産地の報告がなされているが、栃木県(中禅寺湖で2例のみ)~群馬県~長野県~埼玉県~東京都~神奈川県~山梨県~静岡県のみで記録がある。

ニセコルリクワガタのような標高による住み分けはなく、ルリクワガタ、コルリクワガタ、ホソツヤルリクワガタが同所に生息しているポイントは多数ある。

3.3 生態

4月~6月に発生。

同所に生息するコルリクワガタより少し遅れて発生する。

新芽採集の記録もあるが、豪雪地帯のコルリクワガタのように集中的に集まることはないようである。

産卵は細い立ち枯れや木に引っ掛かったような落ち枝を好み、ルリクワガタ属特有の(・)マークを集中的に刻むことが多い。

ただこのような材は過度の乾燥に晒されるケースが多いため、産卵マークがあっても幼虫の生育が認められないことが、ルリクワガタ属の中で最も顕著に認められる感じがする。

4.ニセコルリクワガタ

学名:Platycerus sugitai Okuda et Fujita

分布:紀伊半島、四国、九州

体長:♂:8~12mm

♀:9~11mm

左から、ニセコルリクワガタ ①紀伊半島産、②徳島県産、③福岡県産

1987年、奥田氏と藤田氏がコルリクワガタによく似ているものの、明瞭に区別出来る別種が居ることを確認し、新種ニセコルリクワガタを記載した。

基産地は徳島県剣山。

4.1 形態

コルリクワガタに似ているが、

a) ♂の前胸背板が前方に突き出る。

b) ♂、♀共に光沢がコルリクワガタより強い。

c) ♀の前胸背板は中央部が最も広くなる。

d) 交接器の形状が異なる。

などの違いがある。

コルリクワガタ♂ ニセコルリクワガタ♂

4.2 分布

紀伊半島、四国、九州に生息。

コルリクワガタとは標高で住み分けを行っており、コルリクワガタが低標高の場所、ニセコルリクワガタが高標高の場所に生息している。

その境界付近では、混棲しているポイントもある。

また、四国と九州ではコルリクワガタよりニセコルリクワガタが優勢的に生息しており、標高1000m以下でもニセコルリクワガタが生息している場所もある。

4.3 生態

5月~6月に発生。

限られはするが、ニセコルリクワガタが新芽に集まるポイントも幾つか知られている。

産卵はコルリクワガタが好むような湿度のある落ち枝や埋没材を好み、やはり接地面に(・)マークを刻む。

画像ご提供:ピイさん

新芽が完全に開ききった頃、コルリクワガタと同様に落ち枝の裏側に付くニセコルリクワガタの姿も見られるとのこと。

画像ご提供:koruriさん